8月24日上午,中國藝術研究院常務副院長王能憲博士應深圳寶鷹建設集團邀請,在寶鷹文化大講堂帶來了一場題為“禮義之邦考辨”的精彩講座。講座由寶鷹集團副總裁古樸主持,來自社會各界關注中國傳統傳承文化、關心寶鷹發展的人士以及寶鷹管理層近200人共同聆聽了講座。

圖為:中國藝術研究院常務副院長王能憲博士

講座中,王能憲博士向大家詳細分享了他在《光明日報》中發表的一篇文章:《“豈止一字之差——‘禮義之邦’考辨”》。王博士通過大量統計資料與文獻考證,認為“禮儀之邦”之說是一個錯誤,應為“禮義之邦”。他認為:“禮儀”一般就是指具體的禮節、禮貌或禮儀活動、禮儀形式。而“禮義”一詞所表達的內涵豐富博大,幾乎涵蓋了儒家關于人倫、天道、政治、社會、文教、風俗等諸多方面的基本精神。“禮儀”是“禮”的表現形式或具體儀式,其含義明確而單一。“禮儀”包涵在“禮義”之中,“禮義”的概念遠大于“禮儀”的概念。如稱吾國為“禮儀之邦”,無異于說“中國人只會打躬作揖”。在歷代文獻中“禮義之邦”的用例頗為多見,而“禮儀之邦”并無一例。最后得出結論認為:

(一)“禮義”是中華優秀傳統文化中一個內涵極為豐富、使用非常廣泛的重要概念,也是中華民族精神特質和文化品格的重要方面,“禮義之邦”就是包涵了這些內容的一個常用詞匯,其內涵和外延從歷史到今天沒有任何變化,也不應有任何變化。

(二)“禮儀”是“禮”的表現形式或具體儀式,其含義明確而單一。“禮儀”包涵在“禮義”之中,“禮義”的概念遠大于“禮儀”的概念。如稱吾國為“禮儀之邦”,無異于說“中國人只會打拱作揖”。

(三)在歷代文獻中“禮義之邦”的用例頗為多見,而“禮儀之邦”并無一例。以筆者有限的閱讀及查閱多種古代文獻的 計算機 數據庫及紙本“索引”、“引得”等工具書,未曾發現一處用例。此足以說明今天濫用“禮儀之邦”是毫無根據和不合邏輯的嚴重錯誤。

(四)“義”與“儀”雖有通假和古今字的關聯,但當其含義有了明確的分工(即上文所引段玉裁所謂“仁義字”與“威儀字”之分)之后(這種“分工”甚早,段氏只不過作了總結而已),它們的意義范疇是清晰而從不混淆的。

(五)語言學上有所謂“積非成是”現象,就是你錯我錯大家錯,最終也就將錯就錯,約定俗成了。如今“禮儀之邦”的濫用幾乎到了這樣一種嚴重的程度,大有積非成是、取而代之之勢,然此“非”絕不可為“是”。

他認為:“禮儀之邦”的濫用是完全錯誤的,應當廢止。并呼吁大家為了維護漢語的純潔性,為了繼承弘揚中華民族優秀傳統文化,必須讓“禮義之邦”魂兮歸來!講座中,其寬廣的學術視野、深厚的學術功底、對文化事業的熱愛無不感染者現場的每一位聽眾,引得現場聽眾掌聲連連。

圖中右七:王能憲博士;右六:寶鷹集團董事長古少波;左六:寶鷹集團總裁成湘文;左五:寶鷹股份監事會主席胡蘭萍

講座結束后,王能憲博士與在座學員們進行了精彩互動。在聽取了學員們對“禮儀”和“禮義”的個人理解和感悟以后,王博士表示頗為欣慰和認同,他就一臺胞提出的“日本‘儀’而不‘義’,表面禮儀十足,實則內心齷齪”的觀點和員工提出的“文化自覺”觀點作出了個人點評。他高度評價了寶鷹員工對中國文化的感情和認識,并對寶鷹集團開創“文化大講堂”,通過寶鷹大講堂傳播和弘揚中國傳統文化,提升企業文化高度,挖掘企業文化深度,表示高度贊賞。他勉勵大家養成獨立思考的好習慣,冷靜、沉著地對待工作和學問。

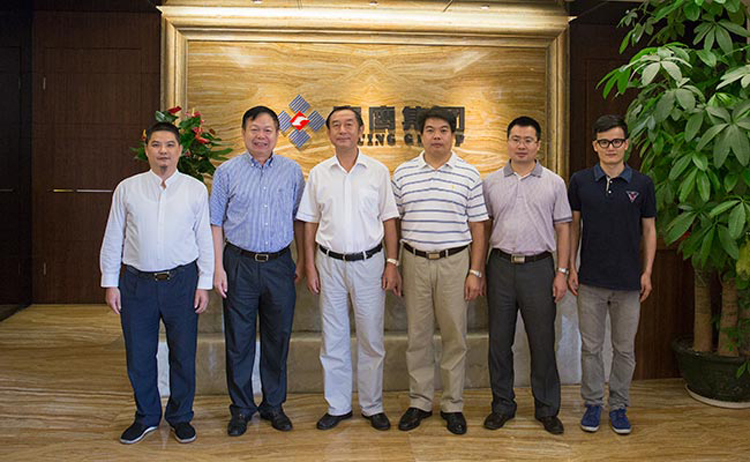

講座開始前,王能憲博士在寶鷹集團董事長古少波、總裁成湘文、副總裁古樸等領導的陪同下參觀了集團總部辦公樓,對寶鷹集團穩健的發展步伐和濃厚的文化氣息印象頗深。

王能憲博士簡介:

王能憲,男,1954年8月生,江西瑞昌人,中共黨員,北京大學文學博士,中國藝術研究院副院長,中國楹聯學會會員,中國政策科學研究會理事,中國人生科學學會副會長。先后擔任文化部政策法規司研究處負責人、政策研究室主任、中央文化管理干部學院副院長等職務。專著有《世說新語研究》《含咀編》《文化建設論——王能憲演講集》;校點古籍《魏叔子文集》。主持文化部理論建設重點工程《有中國特色社會主義文化理論建設叢書》,主編《中國文化如何應對WTO》《足跡——著名文學家采訪錄》等。

新聞鏈接: http://irm.cnstock.com/company/scp_tzzgx/tgx_yqjj/201408/3152596.htm

http://www.ccstock.cn/huiyihuodong/2014-08-26/A1409062819681.html?from=timeline

http://www.zgqywhcbw.com/lp/2014-08-27/4139.html